2022年11月11日

建前が終わり、いよいよ家づくりが本格的になってきました。

それでは、これまでの工事進行状況をご紹介していきます。

2022.10.27 木部処理

床下は地盤に近い位置にあるため、シロアリの被害と腐朽を予防する事

を目的として木材表面に薬剤を吹き付け処理していきます。

2022.10.27 耐震金物

建物の耐震性を高めるために、耐震補強金物を

取りつけていきます。上記のホールダウン金物は、

柱と土台、柱と梁をしっかり固定する耐震補強

金物です。

柱と柱の間に斜めに入れてある部材が筋交いです。

筋交いをいれることで水平方向への強度が増し暴風

や地震などの横揺れに対して耐久性を高めることが

できます。また、この筋交いの接合部に取り付ける

のが、筋交い金物。これは、引張力がかかったとき

付け根が外れるのを防ぐ役割があります。

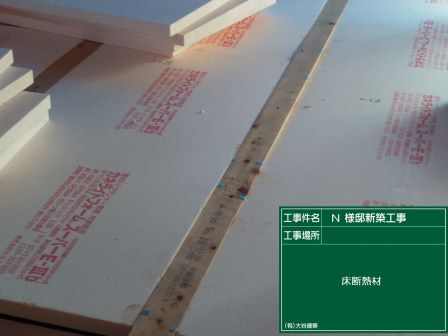

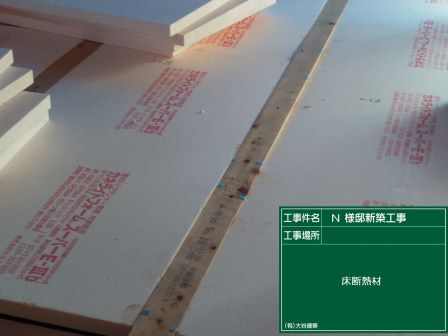

2022.10.27 木工事

1階のキッチン周りを撮影しています。内装や床板などが貼られる前。

床の下地材を貼る前に、外部からの温度の影響を受けないように床に

断熱材を施工していきます。

2022.11.02 木工事

床の断熱材を充填したのち構造用合板を貼っていきました。

2022.11.04 木工事

壁には、不燃プラスターボード12.5mmを施工しています。窓もサッシ

が取付られています。

いいお天気が続くので、快晴のもと工事も順調に進行しています。

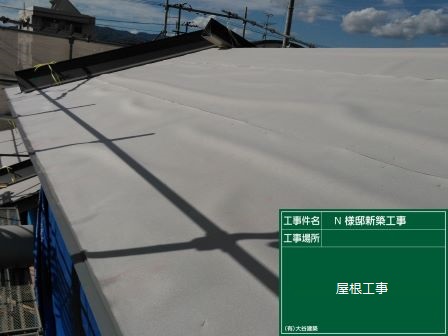

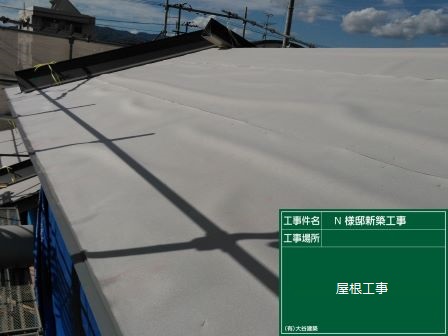

2022.10.25 屋根工事

建前が終わると、屋根工事が進んでいきます。こちらは耐火野地板

の上にゴムアスファルトルーフィングと呼ばれる防水シートを貼って

いる様子。これを屋根全体に敷き詰めることで、屋根から雨が侵入する

のを防ぐ効果があります。

2022.11.03 屋根工事

ゴムアスルーフィングを敷き詰めたら、今度はペフと呼ばれるスポンジ

のようなシートを貼っていきます。ペフは、断熱・保温・保冷に優れて

おり、ペフを屋根の内側に張り付けることで、結露を軽減する効果が

あります。

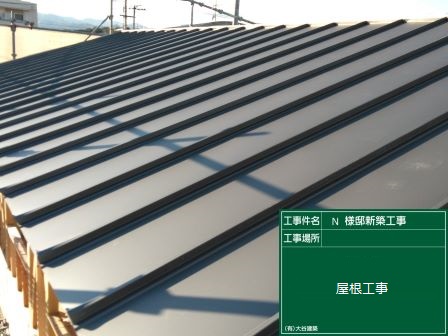

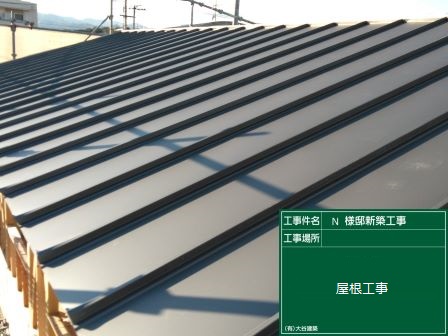

2022.11.04 屋根工事

屋根工事もいよいよ仕上げのガルバリウム鋼板が貼られました。近年

ではスレートや瓦と共に普及しているガルバリウム鋼板。素材が金属

であるため耐水性・防火性、また軽量であることから耐震性にも優れ

ている屋根材です。

これからの工事進行は、内部の造作工事、電気や水道工事が並行して

行われ、外部ではエクステリア工事、階段・スロープのコンクリート打ち

などが始まります。

2022年10月20日

気温もぐっと下がり、少し肌寒いと感じる日が増えてきましたね。

N様邸は基礎工事も順調に進み、昨日は土台敷きを行いました。

では、これまでの工事進行状況をご紹介していきます。

2022.9.30 型枠工事

土間コンクリートを打設するために、型枠を設置していきます。

2022.9.30 配筋検査

この日は、住宅保証機構による現場検査がありました。これは、設計施工

基準に適合しているかどうかを検査するものです。配筋の組み方や間隔・

開口部まわりの補強など各現場ごとに詳細なチェックを行い、写真を撮影

していきます。検査の結果、N様邸の現場検査は合格。次の工程へと進む

ことができます。

2022.10.3 水道工事

コンクリートを流しこむ前に、基礎内部に給排水の配管を設置します。

2022.10.3 土間コンクリート打設

ミキサー車で運んできた生コンクリートを流し込み、職人さんの手に

よって150mmの厚さで均等に均していきます。

2022.10.4 墨出し

立上り型枠の位置を墨出ししている様子。

2022.10.6 立上り型枠工事

墨出しに合わせながら、鉄筋を挟み込む形で型枠を組んでいきます。

型枠工事が完成すると、アンカーボルトとホールダウン金物をセッティング。

2022.10.8 立上りコンクリート打設

2022.10.13 型枠外し

型枠を外すと、基礎全体の完成です。ちなみに、基礎に埋め込まれた

短い金物が「アンカーボルト」、長い方が「ホールダウン金物」。

アンカーボルトは、基礎と土台をつなぎ、ホールダウン金物は基礎と

柱を固定します。

2022.10.13 外構設備工事

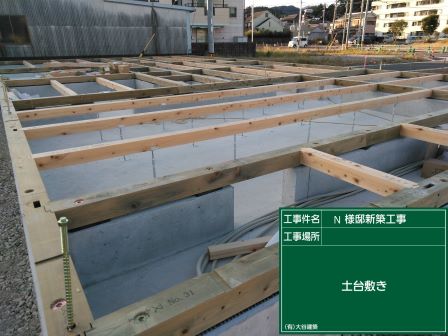

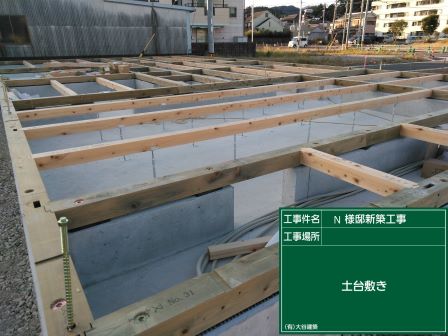

2022.10.19 土台敷き

基礎が完成したので、土台を敷いていきます。このとき基礎と土台との

間には基礎パッキンが敷き詰められています。基礎パッキンは土台から

基礎を分離させることで湿気を防ぐ床下換気の役割があります。

土台敷きが完成しました。土台の継手や端部にはアンカーボルトが入って

います。また基礎コンクリートの土間に設置し大引を支えているのが鋼製

の床束です。

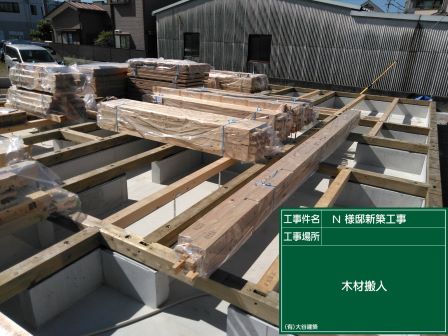

これからの工事進行は、木材の搬入、足場の組み立て、そして建前へと

進んでいきます。建前は家のカタチが出来上がっていくのを見ることが

できる嬉しい瞬間です。また後日、この建前の様子をご報告しますので

楽しみにお待ちください。

▲このページのトップに戻る

大谷建築~住まいと暮らしを楽しむ物語がいっぱい~

大谷建築~住まいと暮らしを楽しむ物語がいっぱい~